※本記事にはプロモーションが含まれています。

動画配信を始める前に知っておきたい基本

なぜ今、動画配信なのか?

ここ数年で、動画配信は誰にとっても身近なものになりました。YouTubeやTikTok、Instagramリールなど、個人が簡単に自分の発信をできる時代です。文字や写真よりも、リアルな声や表情を通して伝えられる点が大きな魅力で、ファンとの距離をぐっと縮められます。

特に、スマホひとつで撮影・編集・投稿が完結できるようになったことで、始めるハードルが低くなりました。「特別な機材がないと無理」と思っていた人も、今は自分のペースで気軽に始められる環境が整っています。

目的を明確にしよう

動画配信を始める前に、「なぜやるのか」を明確にしておくことが大切です。例えば、

- 趣味やライフスタイルを共有したい

- 自分の活動を広めたい

- 将来的に収益化したい

目的がはっきりしていると、動画の内容や発信スタイルもブレにくくなります。また、途中でモチベーションが落ちたときも、「自分は何のために始めたんだっけ?」と思い出す軸になります。

配信ジャンルを決めるポイント

動画配信といっても、エンタメ系、教育系、ライフスタイル、Vlog、レビュー系などジャンルはさまざまです。まずは自分が興味を持てるテーマを選びましょう。「自分が楽しく続けられるかどうか」が最も大事です。

加えて、「誰に向けて発信するのか」も考えてみましょう。具体的なターゲット像を持つと、視聴者が共感しやすくなります。たとえば「美容に興味のある20代女性」や「副業を探している社会人」など、相手をイメージしながら話すことで、自然と内容が洗練されていきます。

視聴者の心をつかむ動画作りのコツ

最初の10秒で印象を決める

動画の冒頭10秒は「離脱率」を左右する重要なポイントです。視聴者は最初の瞬間で「見るか・やめるか」を判断します。そこで意識したいのが、結論や魅力を早めに伝えること。「この動画を見ると何がわかるのか?」を最初に提示しておくと、最後まで見てもらいやすくなります。

映像よりも「伝え方」が大切

動画のクオリティよりも、内容や伝え方のほうがずっと大事です。高価なカメラや照明を揃えるよりも、「自分の言葉で話すこと」「リアルな経験を語ること」を意識しましょう。視聴者は“完璧さ”より“共感”を求めています。

編集のコツ:テンポとリズム

長すぎる間や繰り返しは、視聴者の集中力を切らしてしまいます。不要な部分をカットして、テンポよく見せることを心がけましょう。音楽や効果音を入れると、全体のリズムが出て飽きにくくなります。ただし、BGMがうるさすぎると内容が伝わりにくくなるため、音量バランスにも注意が必要です。

継続できる配信スケジュールの作り方

無理のない頻度を決める

動画配信を続けるうえで一番の壁は「継続」です。最初に気合を入れて毎日投稿を始めても、疲れて数週間で止まってしまう人が多いです。だからこそ、最初は“続けられるペース”を決めるのが大切。たとえば週1本から始めるなど、無理のない範囲に設定しましょう。

投稿の頻度よりも「定期的にアップされる」ことが視聴者の信頼につながります。更新が止まるとファンが離れてしまいやすいので、少なくてもリズムを保つことを意識しましょう。

撮影・編集・投稿のルーティン化

スケジュールを決めても、毎回バラバラな流れでは疲れてしまいます。おすすめは、作業をルーティン化することです。たとえば、

- 月曜:ネタ出し・台本づくり

- 火曜:撮影

- 水曜:編集

- 金曜:投稿・SNSシェア

というように、自分の生活リズムに合わせて「決まった曜日に決まった作業」をすると、迷う時間が減ってスムーズに動けます。

ネタ切れを防ぐメモ習慣

動画配信を続けていると、どうしても「何を話そう?」という時期がきます。そんなときに役立つのが、思いついたアイデアをすぐに書き留める習慣です。スマホのメモアプリやノートを使って、日常で気づいたこと、視聴者のコメント、流行トピックなどをメモしておきましょう。

アイデアは“その瞬間にしか思いつかない”ことも多いので、記録しておくことで次回の撮影がぐっと楽になります。

ファンとの関係を育てる方法

コメント欄はコミュニケーションの場

視聴者からのコメントは、単なる感想ではなく「交流の入り口」です。返信をすることで、視聴者が「この人はちゃんと見てくれている」と感じ、リピートにつながります。すべてに返信するのが難しい場合でも、「いいね」や短いリアクションを返すだけでも十分です。

また、コメントから次の動画のヒントを得ることもできます。「こういう話も聞きたい!」という声は、ネタ作りの貴重な材料です。

SNSを活用してつながりを広げる

動画だけでなく、SNSでの発信もファンとの関係を深めるのに役立ちます。撮影の裏側やオフショット、日常のちょっとした出来事をシェアすることで、より親しみやすい印象になります。

特に、InstagramやX(旧Twitter)ではストーリーや投稿を通して気軽に交流ができます。「動画で話していたあの人だ」とSNSで思い出してもらえると、ファンの定着率も高まります。

ファンを大切にする姿勢が一番の信頼につながる

ファンが増えてくると、「数を増やすこと」に意識が向きがちですが、いちばん大切なのは“今見てくれている人”を大事にすることです。新しい視聴者を追うよりも、既存のファンを丁寧に育てる方が結果的に長く続きます。

「ありがとう」や「いつも見てくれて嬉しい」といった一言が、画面の向こうで誰かの心に残ります。こうした積み重ねが、長く愛されるチャンネルを作ります。

動画を伸ばすための分析と改善のコツ

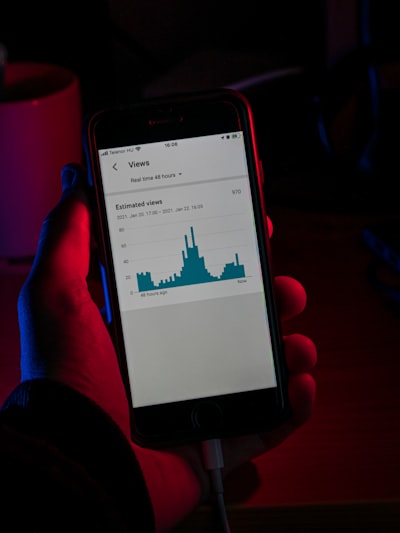

データを味方にする

動画を投稿したら、その後の反応をチェックするのを忘れないようにしましょう。再生回数だけでなく、「平均視聴時間」や「クリック率」などのデータを見ると、どんな部分で視聴者が離脱しているかが分かります。

たとえば、最初の30秒で視聴者が離れているなら、冒頭の構成を見直すサイン。逆に最後まで見てもらえている動画は、「自分の強み」が出ている内容かもしれません。数字は冷静に現実を教えてくれるので、改善のヒントとして活かしましょう。

トレンドとオリジナリティのバランス

トレンドを取り入れるのは、視聴者を増やすうえで有効です。ただし、「流行っているから」という理由だけで内容を真似すると、自分の軸を失いやすくなります。大事なのは、流行を“自分の言葉”や“自分のスタイル”で表現すること。

たとえば、人気のテーマに自分の経験や感想を織り交ぜると、同じ題材でも“あなたらしさ”が出ます。その個性こそが、長く応援される理由になります。

少しずつ改善していく姿勢

動画配信は、1回で完璧を目指すものではありません。毎回少しずつ変えて、良かった部分を残していくことの積み重ねです。「話すテンポを少しゆっくりにする」「サムネイルを明るくする」「テロップの色を変えてみる」など、小さな試行錯誤で十分です。

視聴者も、その“成長の過程”を見るのが好きです。完璧よりも、リアルな変化を見せることで共感が生まれます。

モチベーションを保つための工夫

数字よりも「自分の軸」を見る

再生数や登録者数は、モチベーションの浮き沈みに直結します。数字が伸びない時期は誰にでもあり、そのたびに落ち込んでしまうと疲れてしまいます。そんなときは、「この動画を通して何を伝えたかったか」を振り返ってみてください。

初心を思い出すことで、数字に左右されすぎずに続けられます。結果はあとからついてくるものです。

小さな達成を積み重ねる

「1000再生を目指す」よりも、「今週は1本投稿する」「コメントを3件返す」といった小さな目標を立てましょう。達成感が得やすく、続けるエネルギーになります。

動画配信はマラソンのようなもの。走り続けるためには、ペース配分が大事です。頑張りすぎず、時には休むことも「継続のうち」です。

仲間を作る

同じように配信している人とつながると、励まし合えたり、悩みを共有できたりします。SNSやコミュニティで仲間を見つけておくと、孤独を感じにくくなります。お互いの動画を見て刺激を受けるのも良いモチベーションになります。

まとめ:続けることが最大の力

動画配信で成功している人の共通点は、「続けている」ことです。センスやスキルよりも、やめないことが一番の強さになります。視聴者も、続けるあなたの姿を見て信頼を積み重ねていきます。

「完璧じゃなくてもいい」「まずは1本投稿してみよう」——そこからすべてが始まります。焦らず、少しずつ、自分のペースで積み重ねていきましょう。